올해 노벨 문학상이 미국의 가수 밥 딜런에게 돌아가면서 매년 후보로 거론되는 케냐의 소설가이자 극작가, 수필가인 응구기 와 디옹오(Ngũgĩ wa Thiong’o, 1938년생)는 또 내년을 기약하게 되었다. 이 이름의 표준 표기는 2014년 12월 12일 외래어 심의 실무소위에서 ‘응구기, 와 티옹오’로 결정되었고 지난달 그가 제6회 박경리 문학상 수상자로 선정되었을 때에는 ‘응구기 와 시옹오’라는 표기가 쓰였으며 그 외에도 국내 번역서에는 ‘응구기 와 씨옹오’라는 표기로도 쓰이지만 여기서는 원어의 발음에 가깝게 ‘응구기 와 디옹오’로 적기로 한다.

케냐는 아프리카 대부분의 나라처럼 다민족, 다언어 사회이다. 서로 모어가 다른 케냐인들 사이에는 영어와 스와힐리어가 교통어(lingua franca, 다른 언어 화자들 사이의 의사소통을 위해 쓰는 언어)로 쓰이는데 둘 다 공용어(official language, 공식적으로 쓰는 언어)이지만 영어보다는 스와힐리어를 구사하는 이가 더 많다. 스와힐리어는 원래 케냐에서 탄자니아를 거쳐 모잠비크 북부까지 이르는 인도양 해안에 사는 스와힐리인들의 언어로 케냐를 포함한 동아프리카 넓은 지역에서 공통어로 쓰인다. 스와힐리어는 니제르·콩고 어족 가운데 아프리카 대륙 남반부의 광대한 지역에서 쓰이는 어파인 반투 어파에 속하는 언어로 인도양 무역으로 인해 아랍어 어휘도 많이 받아들였다. 야생 동물을 구경하는 여행을 뜻하는 단어 ‘사파리’는 스와힐리어로 ‘여행’을 뜻하는 safari에서 온 것인데 이 스와힐리어 단어는 역시 ‘여행’을 뜻하는 아랍어의 سَفَرَ safara가 어원이다. 스와힐리어는 전통적으로 아랍 문자를 썼지만 오늘날에는 로마자를 쓴다.

응구기는 키쿠유인으로 그의 모어는 키쿠유어이다. 키쿠유어도 스와힐리어처럼 반투 어파에 속한다. 케냐 중부의 케냐산 주변이 본거지인 키쿠유족은 2009년 기준으로 전체 케냐 인구의 16.9%로 케냐의 최대 민족이며 영국의 식민 지배에 반발하여 일어난 마우마우 항쟁(Mau Mau Uprising, 1952년~1960년)의 주역이었다. 키쿠유(Kikuyu)는 국제적으로 통용되는 스와힐리어 이름이고 키쿠유어로는 스스로 기쿠유(Gĩkũyũ [ɣekojo])라고 부른다(키쿠유어는 성조도 있으나 의미 구별에 그리 중요하지 않고 관련 정보도 찾기 어려우므로 발음 표기에서는 생략한다). 키쿠유어의 ĩ [e]와 ũ [o]는 각각 i [i]와 e [ɛ] 사이, u [u]와 o [ɔ] 사이의 중고모음이다. 키쿠유어 발음만 따지면 각각 ‘에’, ‘오’로 적을 수도 있겠지만 스와힐리어의 i, u에 각각 대응되니 ‘이’, ‘우’로 적는 것이 무난하고 철자에서 예측하기도 쉽다.

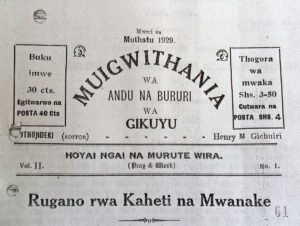

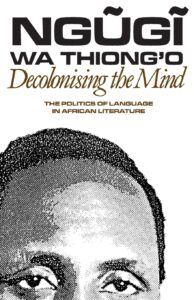

응구기는 원래 영어로 작품 활동을 하다가 영어를 식민 지배자의 언어로 규정하고 스와힐리어, 후에 키쿠유어로 작품을 썼다. 작품에 담긴 정치적 내용 때문에 수감되었을 때 옥중에서 쓴 1980년작 《십자가의 악마(Caitaani mũtharaba-Inĩ 샤이타니 무다라바이니)》는 최초의 키쿠유어 근대 소설이다. 그는 1986년 《정신의 탈식민화(Decolonising the Mind)》라는 산문집에서 아프리카 작가들은 옛 식민 지배자들의 언어 대신 아프리카 고유 언어를 써야 한다는 의견을 피력했다.

키쿠유인은 전통적으로 성 대신 부칭을 쓴다. Ngũgĩ는 본인 이름, Thiong’o는 아버지 이름이며 wa는 ‘~의’를 뜻한다. 그러니 Ngũgĩ wa Thiong’o는 ‘디옹오의 (아들) 응구기’라는 뜻이다. 응구기의 아들 역시 작가인데 그의 이름은 무코마 와 응구기(Mũkoma wa Ngũgĩ), 즉 ‘응구기의 (아들) 무코마’이다. 응구기 와 디옹오는 줄여서 쓸 때 ‘응구기’라고 불러야지 ‘와 디옹오’ 또는 ‘디옹오’라고 부르면 안 된다.

실무소위에서 Thiong’o를 ‘티옹오’로 적은 것은 외래어 표기법에 준하는 ‘기타 언어 표기의 일반 원칙’에서 th를 ‘ㅌ/트’로 적는 것을 원칙으로 하기 때문일 것이다. 하지만 키쿠유어의 th는 유성 치 마찰음 [ð], 즉 영어의 this에서와 같은 음이며 Thiong’o의 발음은 [ðiɔŋɔ]이다. 외래어 표기법 제2장의 국제 음성 기호와 한글 대조표에서는 [ð]를 ‘ㄷ’으로 대응시켰다. 이 표는 영어와 독일어, 프랑스어의 표기에만 쓰이는데 이 가운데 영어에만 [ð] 음이 있으니 영어에만 해당하는 규칙이지만 이 음은 ‘ㄷ’으로 적는 것이 발음만 따지면 가장 가까우니 키쿠유어 발음을 기준으로 한다면 th도 ‘ㄷ’으로 적는 것이 좋을 것이다. 즉 키쿠유어 이름 Mũthoni는 ‘무도니’, Gatheru는 ‘가데루’, Gĩthongo는 ‘기동고’, Muthee는 ‘무데’가 되겠다(키쿠유어의 ee는 장모음 [ɛː]를 나타낸다). 또 지명 Mũthaiga는 ‘무다이가’, Mathare는 ‘마다레’가 현지 발음에 가깝다.

환경 운동가이자 노벨 평화상 수상자인 케냐의 Wangari Maathai도 표준 표기는 ‘왕가리 마타이’로 정해졌지만 이 역시 키쿠유어 발음을 따르면 ‘왕가리 마다이’에 가깝다. 그는 이혼 이후에도 남편의 성을 계속 쓰는 대신 원래의 Mathai에 a를 하나 추가해 Maathai로 썼다. 그런데 원래의 키쿠유어 이름을 바꾼 것이라서 그런지 케냐에서는 [ð]보다는 [θ]를 쓰는 발음을 많이 쓰는 듯하다. 후자의 경우 Maathai는 키쿠유어라는 인식이 희박해져서 th를 스와힐리어식인 [θ]로 발음하는 것으로 보인다.

동아프리카의 언어에서 각각 영어의 think와 this의 th 발음에 해당하는 치 마찰음 [θ]와 [ð]는 꽤 드물다. 하지만 스와힐리어에서는 주로 아랍어에서 온 차용어에서 이들 음이 쓰이며 [θ]는 th로 적고 [ð]는 dh로 적는다. 아랍어의 ذَهَب (ḏahab)에서 온 dhahabu ‘금(金)’을 예로 들 수 있다. 즉 키쿠유어에서는 [ð]를 th로 적는데 스와힐리어에서는 [θ]를 th로 적고 [ð]는 dh로 적는 차이가 있는 것이다. 키쿠유어 Thiong’o를 스와힐리어식 철자로 쓰면 Dhiong’o가 되겠다. 스와힐리어 dhahabu는 ‘다하부’로 적는데 이견이 없겠지만 철자 th는 스와힐리어와 키쿠유어가 발음이 갈리므로 한글 표기를 정하기가 쉽지 않다. 케냐 고유 명사에서는 철자 th가 대부분 키쿠유어의 [ð]를 나타내기는 하지만 어원이 불분명한 지명 Thika에서는 [θ]로 발음된다. [θ]로 발음되는 th는 영어에서는 ‘스/ㅅ’으로 적지만 스와힐리어, 알바니아어, 웨일스어 등에서는 영어식 표기를 따를지, th를 ‘트/ㅌ’으로 적는 기타 언어 표기의 일반 원칙을 따를지 명확하지 않다.

더구나 케냐에 쓰는 dh, th는 마찰음이 아닌 폐쇄음을 나타내는 경우도 있다. 예를 들어 나일·사하라 어족에 속하는 것으로 흔히 분류되어 키쿠유어 및 스와힐리어와 계통이 전혀 다른 루오어에서 dh는 유성 치 폐쇄음 [d̪], th는 무성 치 폐쇄음 [t̪]를 나타낸다. 그러니 루오어 이름인 Akoth, Okoth는 각각 ‘아코트’, ‘오코트’로 써야 한다(만약 영어의 표기 세칙을 흉내내어 짧은 모음 뒤의 어말 무성 폐쇄음을 받침으로 쓴다면 각각 ‘아콧’, ‘오콧’이 된다). 《흙먼지(Dust)》를 쓴 케냐의 소설가 이본 아디암보 오우오르(Yvonne Adhiambo Owuor, 1968년생)의 루오어 이름에 들어가는 dh도 마찰음이 아니라 폐쇄음이다.

설상가상으로 모어에서 치 마찰음을 쓰지 않는 이들은 스와힐리어와 키쿠유어의 [θ]와 [ð]를 각각 [s], [z]로, 또는 각각 [t], [d]로 흉내내기도 한다. 사실 영어의 [θ]와 [ð]의 표기도 꽤 어려운 문제인데 예전에는 둘 다 ‘ㄷ’으로 적는 일이 많았지만 외래어 표기법이 제정되면서 [θ]는 ‘스/ㅅ’으로, [ð]는 ‘드/ㄷ’으로 각각 적고 있다. 다만 ‘매머드(mammoth)’, ‘맥아더(MacArthur)’, ‘대처(Thatcher)’ 등의 관용 표기에서 [θ]를 ‘드/ㄷ’으로 적던 옛 방식의 흔적을 볼 수 있다(‘매머드’는 ‘맘모스’라는 형태로도 쓰이지만 표준 형태로는 ‘매머드’가 선호된다). 예전에 영어의 [θ]와 [ð]를 구별하지 않고 둘 다 ‘드/ㄷ’으로 적었던 것은 철자가 둘 다 th라는 것과도 무관하지는 않았을 것이다. 지금은 영어의 th를 발음에 따라 ‘스/ㅅ’과 ‘드/ㄷ’으로 구별하여 적는 것처럼 앞으로 케냐 고유 명사의 th도 발음에 따라 구별하여 적기를 기대하는 것은 무리일까?

한편 Ngũgĩ에서와 같은 ng는 비음이 선행하는 유성 연구개 폐쇄음 [ᵑɡ]를 나타내니 ‘응ㄱ/ㅇㄱ’로 적고 Thiong’o에서와 같은 ng’는 연구개 비음 [ŋ]을 나타내니 ‘ㅇ’으로 적는 것을 유의해야 한다. 이는 키쿠유어와 스와힐리어 철자에서 쓰는 방식이 같다.

대신 키쿠유어 철자의 특이한 점으로는 c가 무성 마찰음 [ʃ]를 나타낸다는 것을 들 수 있다. 스와힐리어와 영어 철자에서 sh로 쓰는 음이다. 그러니 키쿠유어 이름 Gĩcaru는 ‘기샤루’, Waciuma는 ‘와시우마’로 쓰는 것이 좋겠다.

지금은 케냐의 여러 고유 명사를 키쿠유어, 스와힐리어, 루오어 등 각 언어의 철자와 발음을 고려하여 한글로 표기한다는 것이 허황된 소리로 받아들여질지 모른다. 그래도 응구기가 바라는대로 아프리카 고유 언어가 문학 작품을 활발히 배출하고 더 널리 알려지게 된다면 언젠가는 오늘날 스위스의 여러 고유 명사를 독일어, 프랑스어, 이탈리아어 등 언어에 따라 발음을 고려하여 한글로 표기하는 것처럼 당연하게 여겨지는 날이 올 수도 있을 것이다.